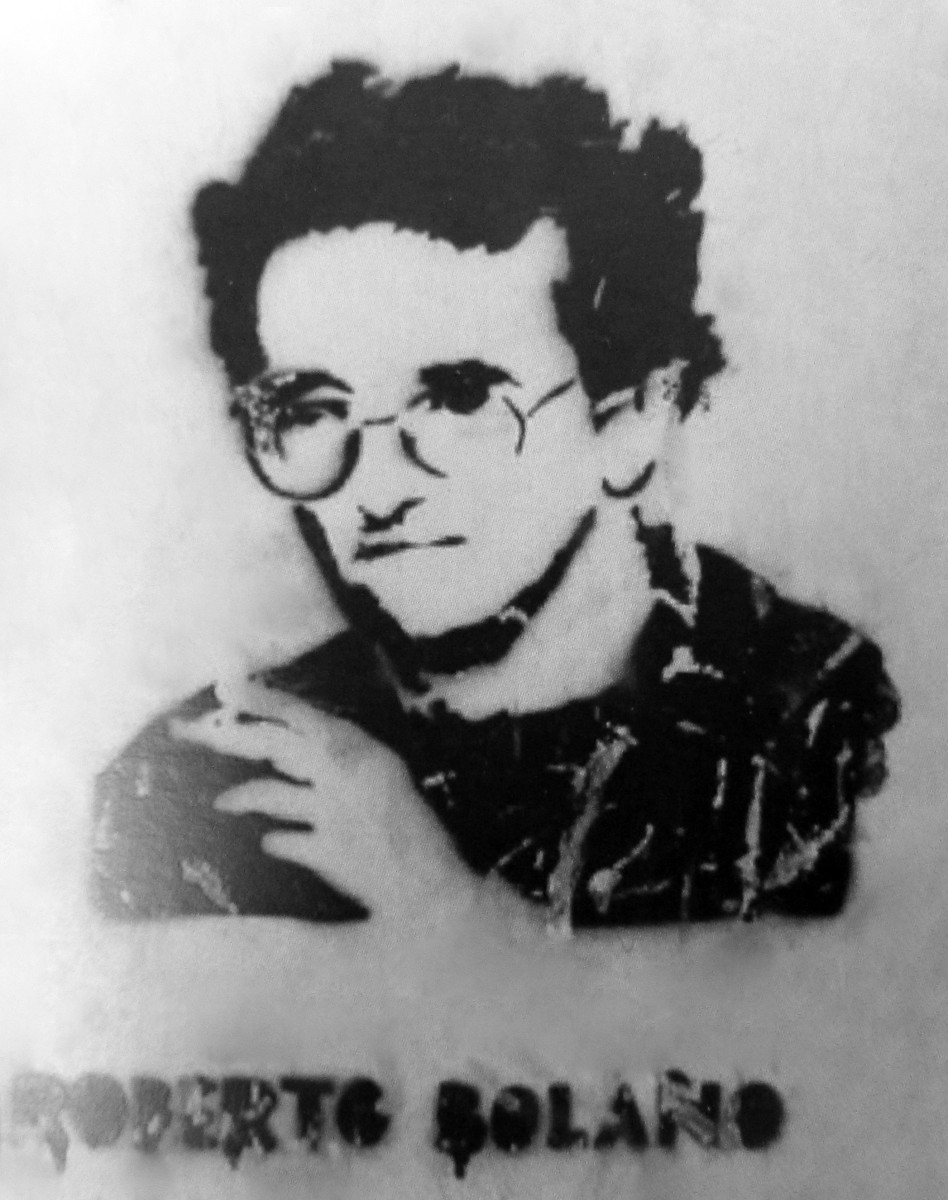

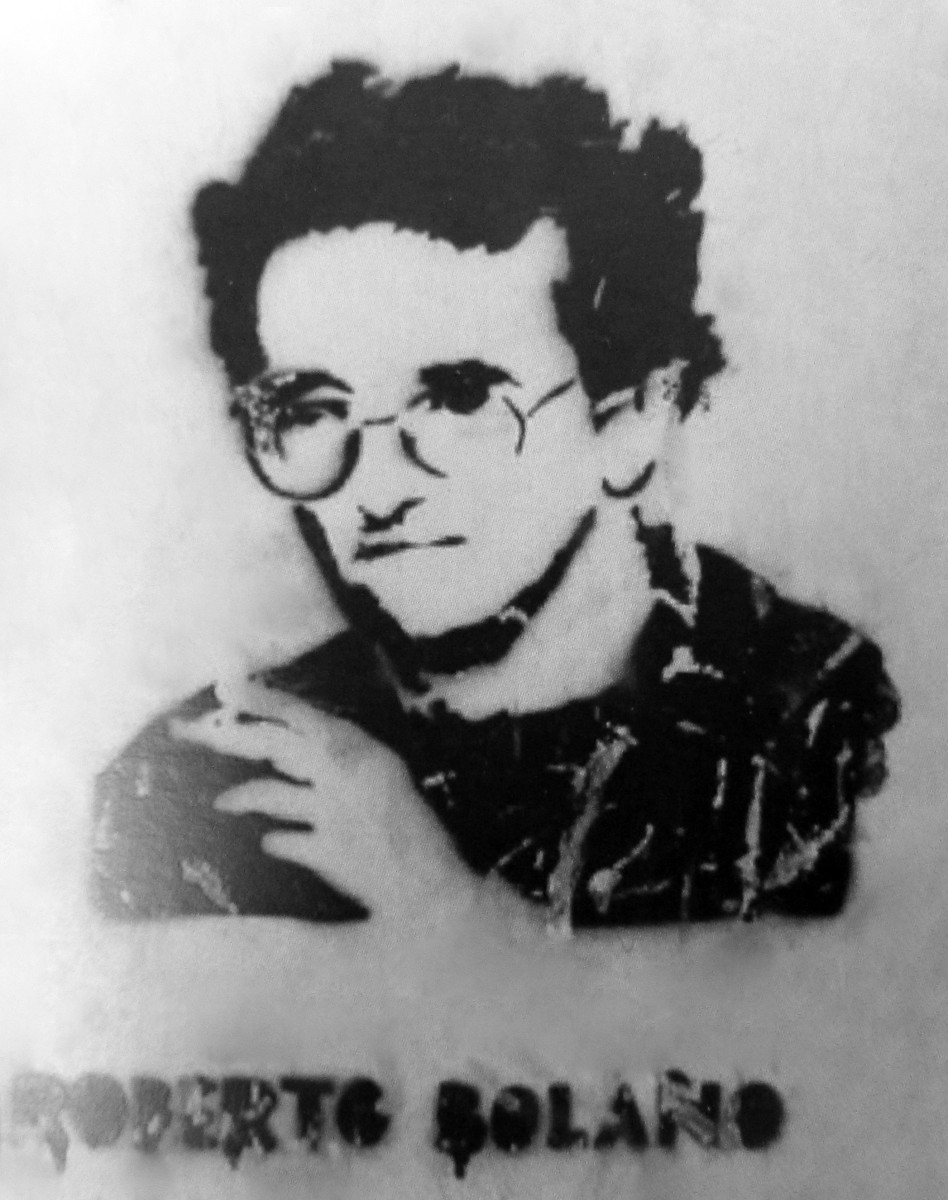

Mientras espero mi café, confirmo que, a mi manera, me siento un apasionado de Roberto Bolaño. Por lo menos, lo suficiente como para escribir estas líneas en domingo, relegando la lectura del periódico y en lo que dura el café, el cual alzo ya para el primer sorbo mientras con la otra mano elevo «Estrella distante». Una novela que no sé cuántas veces he leído ni tampoco por qué lo hago. Solo que la releo sin orden, a veces ni eso, y que con frecuencia llevo conmigo pensando que en algún momento me va a pedir que la abra por una página determinada. Tal vez por esa magia que no me explico, también siento el deseo de acercar a los lectores la literatura del chileno.

A pesar de ser un novelista conocido por una prosa perfectamente estructurada en tramas imposibles, al igual que Poe, siempre se sintió poeta. Sus escritos continúan frescos y ligeros, caricia para la literatura contemporánea.

Creo que Bolaño merece reconocimiento, premios y calles con su nombre, como las que ya tiene en Chile, México y España, quizá porque él era chileno, mexicano y español al tiempo. Vivió muchos años en nuestro país, en especial en Barcelona y Blanes, en el interior de una España literaria que al principio le dio la espalda, hasta que un día le otorgó el primer premio de un concurso menor, al que tal vez se presentó por desesperación.

Trabajó en lo que pudo: vigilante de seguridad, basurero… en cualquier labor que le diera de comer, aunque estoy seguro de que lo hacía con la sensación de que le quitaba un tiempo que necesitaba

A pesar de sus vicisitudes consiguió mantenerse en ese mundo literario que, como a tantos otros, le ofreció hambre a cambio de talento. Pero en 1999 lo llamó el Rómulo Gallegos y todo cambió. Aunque como él mismo explicó, antes la apuesta había sido «a vida o muerte».

Y en el 2003 llegó el día en que su hígado, órgano para él tan vital como la poesía, no entendió de la misma y le cambió el éxito por la vida.

Lo cierto es que la fama de Bolaño parecía ir en paralelo al consumo de su existencia, pero en sentido contrario. Quiero decir que mientras una ascendía, la otra lo encaminaba hacia la tumba. Dicen los entendidos que su muerte temprana colaboró a forjar el mito, pero la verdad es que ni siquiera hace falta leerlo para admirarlo. Basta con escuchar sus palabras para entender que fue un hombre muy formado en cuanto a lecturas y savia nueva para su tiempo. Un lector empedernido que había devorado prácticamente a cualquier escritor que mereciera ese nombre, en especial a los poetas, fuera cual fuera su orden o condición. A pesar de ello, admiraba a Nicanor Parra por ser «antipoeta». Las explicaciones de dicho calificativo son largas, pero ciertamente interesantes.

Roberto Bolaño ha sido para mí una fuente de inspiración. Un espejo en el que me miro cuando lo que veo en el mío no me gusta. Como escritor maldito, al igual que El Cid, ganó batallas después de muerto y el éxito le llegó tarde, que es como suele llegar el éxito a los escritores malditos. Con él descubrí cosas que no pueden escribirse.

Él, que conocía la fragilidad del escritor y su mundo —y que se iba— planeó lo que debía pasar con sus obras no publicadas cuando ya no estuviera.

Este escritor de «corazón partío» no fue comprendido por todos. Pero el tiempo, el único juez de los poetas, le sigue reconociendo su talento. JC

https://libros.cc/9788410334281.htm